Geschichte im Schaufenster

An dieser Stelle veröffentlicht das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen besondere Highlights aus seinen umfangreichen Beständen. Im Fokus stehen Stücke, die Aufschluss geben sollen über die Geschichte in Daten, Zahlen und Fakten, aber auch über das ganz alltägliche Leben der vergangenen Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte im Rheinland, in Westfalen und in Ostwestfalen-Lippe. Alle präsentierten Archivalien werden erklärt und in den Kontext ihrer Zeit eingeordnet. Die Stücke kommen aus allen drei Regionalabteilungen.

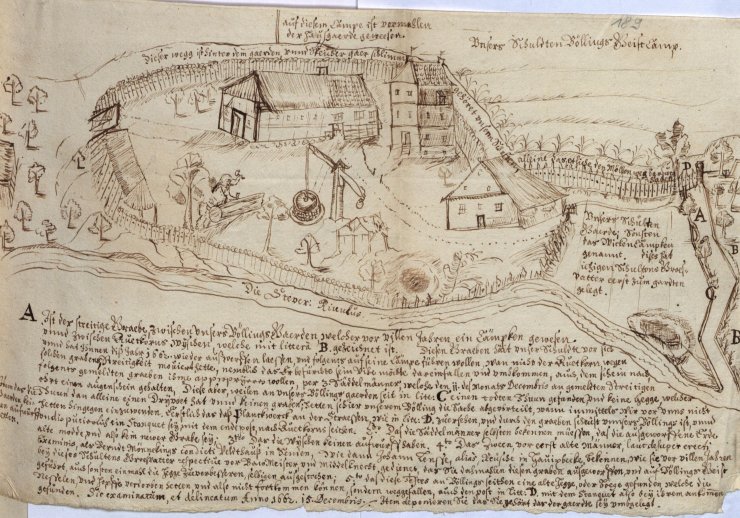

Ländlicher Nachbarschaftsstreit (Archivale des Monats von LAVNRW W)

Relevante Links zum Thema

Geschichte im Schaufenster – Dezember 2025: Missale der klevischen Hofkapelle

Teilen

- Link kopieren

- Facebook share

- X